4月1日の「マツコの知らない世界」に、安原 眞琴さんが出演!

安原 眞琴さんってどんな人なのか気になり調べてみました。

今回は、『安原 眞琴(吉原遊郭の世界)のプロフィールは?学歴や経歴についても!』

と言うタイトルで、安原 眞琴さんについてお伝えしたいと思います。

どうぞ最後までごゆっくりお読みください。

Table of Contents

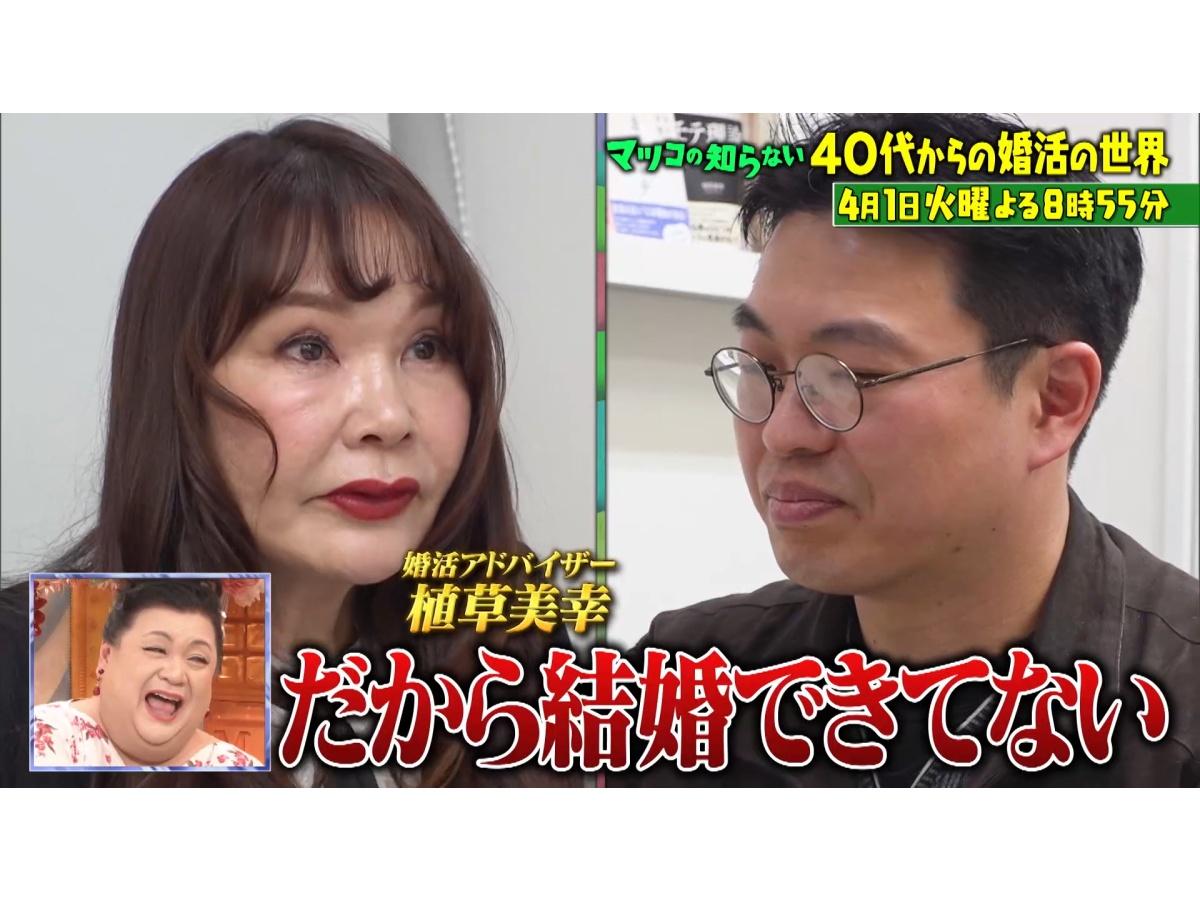

安原 眞琴(吉原遊郭の世界)のニュース

出展:TBSテレビ

マツコの知らない世界40代からが勝負!人生変える婚活の世界▼大河で再注目…吉原遊郭

超話題!あのカリスマ毒舌プロ・植草さん登場!

行列出来る結婚相談所の超絶成婚システム/カップリング率4割超の婚活バスツアー

▼300年以上実在した吉原遊郭の光と影

4月1日 火曜 20:55 -22:00 TBS1

マツコの知らない世界 40代からのリアル婚活事情!

▼知られざる吉原遊郭の歴史 1000人以上を結婚に導いた成婚率80%を誇る凄腕仲人と

その娘が登場!

年齢・年収・学歴…本気で結婚したい40代独身男女を阻む壁/

カップリング率4割超の婚活バスツアーにマツコ驚愕

▼国際基督教大学 文学博士と江戸文化研究家が語る…ブーム到来・吉原遊郭!遊女3000人…

日本最大遊郭の謎に満ちた生みの親と独自システムに迫る

出演者

【MC】 マツコ・デラックス

【ゲスト】 40代からの婚活の世界…植草 美幸さん、植草 れいあさん

吉原遊郭の世界…安原 眞琴さん、有澤 真理さん

安原 眞琴(吉原遊郭の世界)のプロフィール

出展:Neo芸能トピカ

名前:安原眞琴(やすはら まこと)

年齢:公表されていません

出身地:不明

最終学歴:立教大学 文学部 日本文学科 卒業(1987年4月〜1991年3月)

職業:江戸文化研究家、作家、映像制作者

安原眞琴氏は、江戸文化の研究者として活動し、

特に吉原遊郭の歴史や文化について詳しく研究されています。

著書『吉原遊郭の世界』の執筆や、ドキュメンタリー映画『最後の吉原芸者 四代目みな子姐さん』の

制作を通じて、日本の伝統文化の継承に貢献しています。

安原 眞琴(吉原遊郭の世界)の経歴

出展:立教セカンドステージ大学同窓会

1. 江戸文化研究家としての活動

安原眞琴氏は、日本の伝統文化の中でも特に 江戸時代の遊郭文化や吉原遊郭の歴史 に関する研究を専門としています。研究者としての視点を持ちながら、執筆や映像制作を通じて広く一般に向けて文化の魅力を発信しています。

2. 著書の執筆活動

安原氏は、江戸時代の吉原遊郭に関する詳細な研究をもとに、以下のような著書を執筆しています。

-

『吉原遊郭の世界』

-

江戸時代の遊郭文化を詳しく解説した書籍。

-

遊女の生活、遊郭の仕組み、当時の社会背景などについて多角的に分析。

-

貴重な資料をもとに、遊郭が果たした社会的役割や影響について掘り下げた内容。

-

また、江戸文化に関する他の執筆活動や寄稿記事も多数手がけており、遊郭文化をはじめとする日本の伝統文化について研究を続けています。

3. 映像制作・ドキュメンタリー映画の制作

安原氏は、映像制作の分野にも携わり、吉原の芸者文化に関するドキュメンタリー映画 を制作しています。

-

『最後の吉原芸者 四代目みな子姐さん』

-

1919年生まれの吉原芸者「四代目みな子姐さん」に密着取材。

-

芸者の世界の伝統や文化を記録し、後世に伝えることを目的とした作品。

-

昭和・平成の時代において、吉原文化がどのように受け継がれてきたのかを映像で伝える貴重な資料となっている。

-

この映画の制作を通じて、安原氏は単なる研究者にとどまらず、日本の伝統文化を後世に伝える文化保存活動にも積極的に関わっています。

4. メディア出演・講演活動

安原眞琴氏は、研究者・作家としての活動だけでなく、講演会やメディア出演を通じて江戸文化の魅力を伝える活動も行っています。

-

江戸文化や遊郭文化をテーマにした講演会の開催

-

ラジオやテレビ番組での解説出演

-

雑誌・新聞への寄稿やインタビュー対応

こうした活動を通じて、日本の伝統文化が現代にどのように影響を与えているかを考察し、多くの人に伝えることを使命としています。

こちらの記事も読まれています!

安原 眞琴(吉原遊郭の世界)のまとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、『安原 眞琴(吉原遊郭の世界)のプロフィールは?学歴や経歴についても!』

と言うタイトルで、安原 眞琴さんについてお伝えしました。

安原眞琴氏は、江戸文化研究家として 吉原遊郭を中心とした江戸時代の文化・社会の研究 を行い、

その成果を著書や映像作品、メディア出演などさまざまな形で発信しています。

特に、吉原の遊郭文化や芸者の世界に関する研究は、日本文化の歴史を知るうえで

貴重なものとなっています。

今後も、さらなる著作や研究活動を通じて、日本の伝統文化を広く伝えていくことが期待されます。

今回も最後までお読みいただき有難うございました。